Abstract

本文將論證,德國在 World War I 戰敗後 (1919-1935) 並非只能在被凡爾賽條約長期壓制與走向法西斯主義擴張之間二選一。相反的,1919年至1929年之間確實存在一條穩定化重建路線:以跨派系的文人聯合政府、賠款-貨幣重組與外資帶動工業復甦、防禦導向而受政府監督的軍隊、社會安全網與公共工程吸收失業人口、以及將德國高技術工業定位為歐洲復興工廠,而非侵略工具。¹ 本文指出,這套路線在1924-1929年的德國局部實現過,並一度成功讓德國恢復貨幣穩定、重返國際金融、獲得部分外交正常化,甚至暫時壓低極端主義吸引力。² 然而,該路線並未在1920年代以制度(社會保險、政府節制軍權、危機時的公共就業機制)形式被保留;因此,當1929年全球經濟崩盤、外資抽離、德國失業激增至數百萬時,政治中心沒有緩衝能力,極端民族主義遂乘虛而入,最終在1933年奪權。³ 本文主張,威瑪共和國的悲劇不在於從未有機會,而在於曾經接近成功,卻未能將短暫的穩定變成結構性的常態。

Introduction

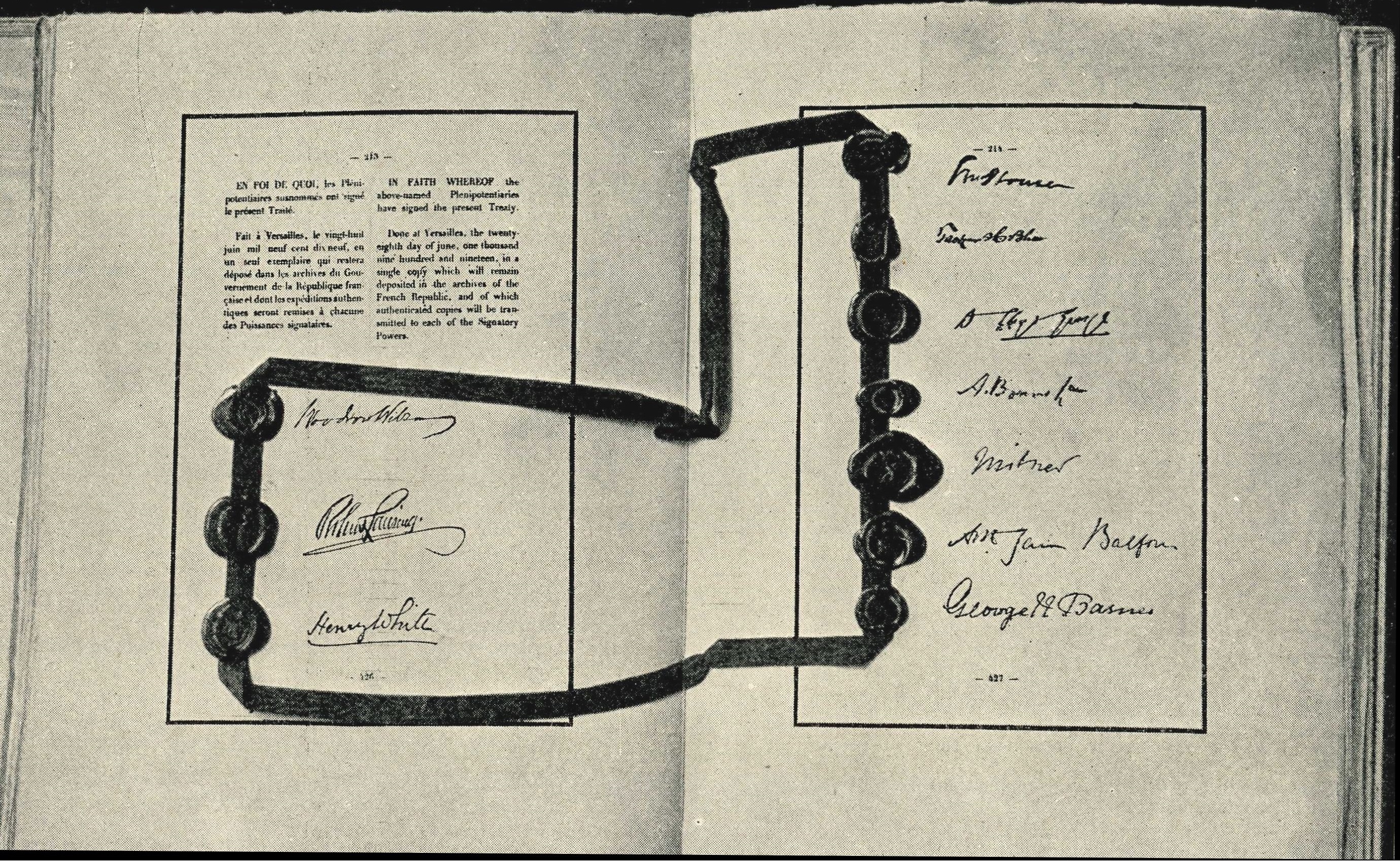

1918年11月,德國在 WW1 中求和,帝國倒台,威瑪共和國成立。⁴ 隨後的《凡爾賽條約》強制德國接受全部「戰爭罪責」、割讓領土、喪失殖民地,並將其陸軍限制在10萬人,同時禁止坦克、重砲、潛艦與軍用飛機,要求解散總參謀部。此外,條約在賠款問題上採取懲罰性設計,最終以1320億金馬克的天文數額呈現;協約國亦保留以軍事占領方式強制徵收的權利。⁵ 這些條件不只重創德國經濟結構與軍事威信,也使新生的議會政體在國內缺乏正當性,被廣泛視為受監管的戰敗政權,而非能保護國家利益的主權政府。⁶

傳統論述往往把德國的命運描述為宿命式的二擇一:第一是屈從於凡爾賽秩序、在外力操控下的共和國;第二是走向民族復仇主義與極端威權統治,即納粹主導的軍事再擴張帝國。⁷ 本文將提出第三條路線的存在:1919-1929年間,德國在結構上其實有一個政治與經濟的穩定化方案,能在不立即求戰的前提下,逐步恢復主權談判能力、貨幣信用、社會秩序與產業競爭力。這條路線的本質不是引起戰爭轉移國內焦點,也不是肅清左右極端份子,而是以國家主導的秩序與社會安全作為生存工具。

本文的核心論點如下:德國在戰後真正需要、而且在部分時期曾經短暫擁有的,是一套以五大支柱構成的穩定化戰略:(1) 跨派系的重建型文人內閣,壓制左右極端武裝、確立文人節制武力;(2) 將賠款由懲罰機制轉化為外資、工業復甦的長期重建機制,同時提前穩定貨幣;(3) 以防禦導向、專業化、政府監督的小型軍隊作為外交籌碼,而非立即擴張;(4) 把失業保險、公共工程與工人制度化參與視為國安緩衝,而非慈善;(5) 把德國的高端化工、機械、電氣工程產業視為德國整體重建不可或缺的關鍵點,以產業互賴取代領土擴張。

本文將依照時間脈絡與主題層面證明,這套方案在1924-1929年曾局部落地,卻未能制度化,因此在1929年全球經濟衝擊下崩解,讓極端主義接收一切。

Historiographical Background

戰後德國的崩壞與納粹上台,長久以來在史學上有幾種主要解讀。

Richard J. Evans 代表的解釋,強調威瑪共和國一出生便被內部暴力政治侵蝕:政府在1919-1920年仰賴右翼準軍事部隊(自由軍團)鎮壓左翼革命,但事後並未真正將武力壟斷收回國家,反而讓軍國民族主義勢力保留武裝自主性,進一步破壞了議會體制的正當性。依此觀點,威瑪的軟弱、菁英階層對民主的半心半意、以及1930年代初期的大規模失業,塑造了極端民族主義成為唯一有力方案的氛圍。⁸

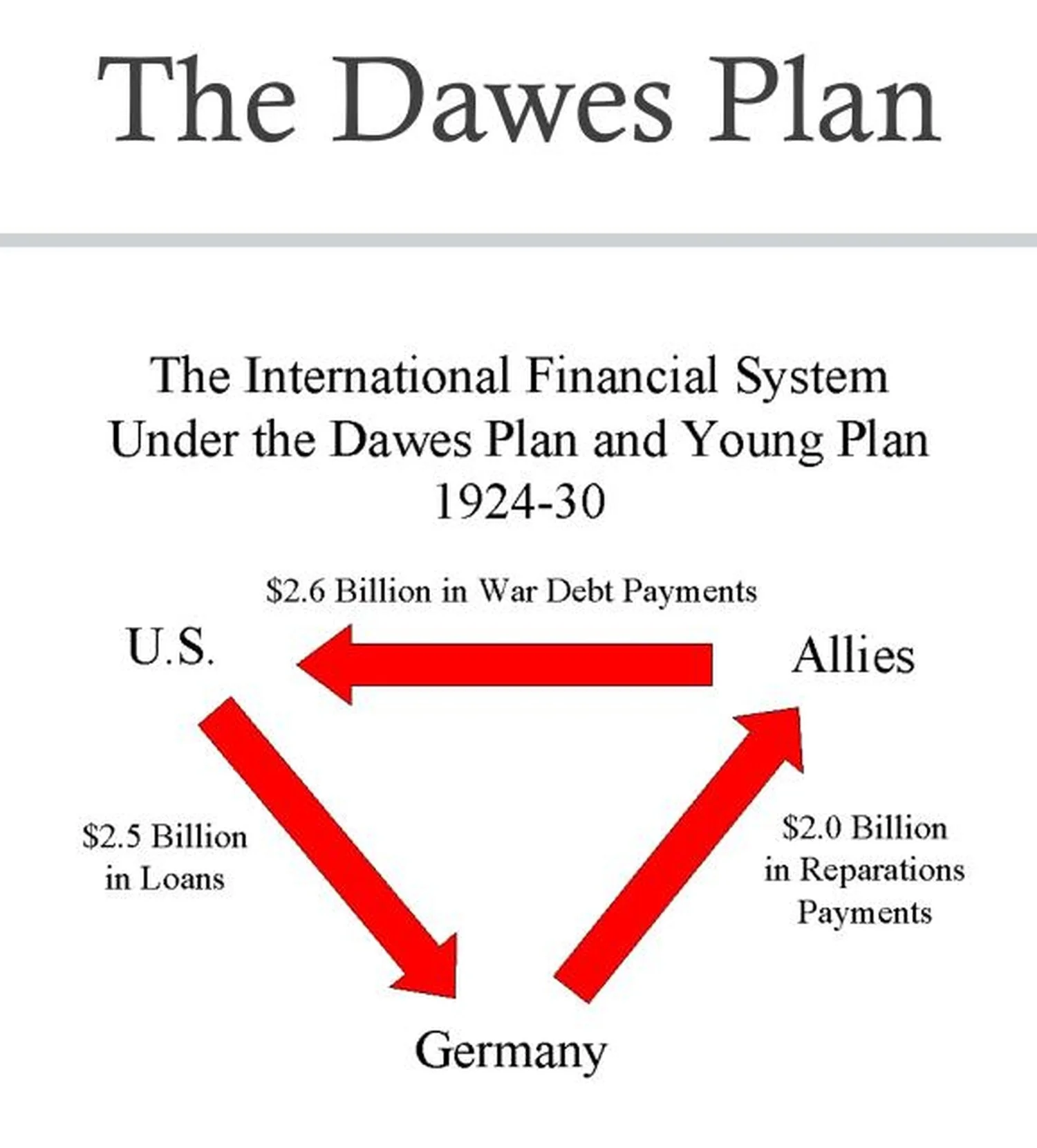

Adam Tooze 則將經濟-金融結構視為關鍵:德國的貨幣信用在1922-1923年間幾近毀滅,1923年魯爾工業區被法國與比利時佔領,柏林政府以消極抵抗配合印鈔補貼工人,導致惡性通膨摧毀了中產階級的儲蓄與對政府的信任;德國後來雖靠《道威斯計畫》(1924) 和《楊格計畫》(1929) 爭取重新融入國際金融體系,卻因此對外資與出口過度依賴。當美國在1929年後抽走資金時,德國經濟瞬間崩盤,失業暴增,政治因此坍塌。⁹

Margaret MacMillan 則從國際秩序角度強調,《凡爾賽條約》不只是處罰性的和平條件,而是一套長期監管機制:它限制德國軍力,保留盟國對德國工業心臟地帶動武索賠的正當性,並透過賠款架構將戰敗德國鎖在一個受監督的次等國地位。凡爾賽因此在心理與制度層面同時引發國恥與必須突破的國內敘事。¹⁰

本文介入的角度是:上述觀點對威瑪為何失敗的描述相當有力,但它們往往把失敗看成一條直線。本文將主張,1924-1929年間其實出現過一個「幾乎可行」的折衷模式:外交上用合作談判取代立即復仇、金融上用國際貸款換取賠款分期、軍事上用防禦導向取信鄰國、國內用公共工程與社會安全網抑制失業激進化。而這套模式之所以沒能避免1933年的極權化,不是因為它過於理想化,而是因為它沒有被及時制度化成持久的政策。¹¹

Methodology and Scope

本文的論證結合兩種層次。

第一,本文採用傳統敘事史料與權威次級史料(Evans、Tooze、MacMillan 等)來重構1918-1935年間的德國:惡性通膨、魯爾佔領、《道威斯計畫》與《楊格計畫》、1925年《洛迦諾條約》、德國1926年進入國際聯盟、1929年美資抽離後的失業潮與政治極端化。¹²

第二,本文採用反事實測試(counterfactual testing),但以非常有限且可驗證的方式進行。本文並不空想一個完全不同的德國,而是以假設:「如果已在1924-1929年短暫出現的做法(例如:用外資重組賠款、穩定貨幣並恢復工業、以合作外交換取撤軍、在城市層級實施公共工程)能夠在1919-1923年更早被啟動,並在1920年代中期就被立法固化成制度,那麼1929-1932年全球衰退是否仍會必然導向極端民族主義的勝利?」這種推論並非「許願」,而是把歷史上確實存在的政策片段往前推幾年,並問它們是否有現實的政治-外交條件可以提前出現。¹³

本研究的侷限也在此,1929年的全球金融崩潰與美資撤離並非德國可以單方面避免的衝擊;即使德國在1920年代中期就完成經濟制度與軍隊管理,也不能保證納粹不會崛起。

本文的主張較為溫和:不是「希特勒一定消失」,而是威瑪共和國其實有一個窄而真實的生存窗口,且它幾乎成功了,但沒能建立起制度。

I. The Postwar Crisis: Structural Constraints

1918-1923年的德國同時面臨四個危機,而且這四個危機互相強化彼此。

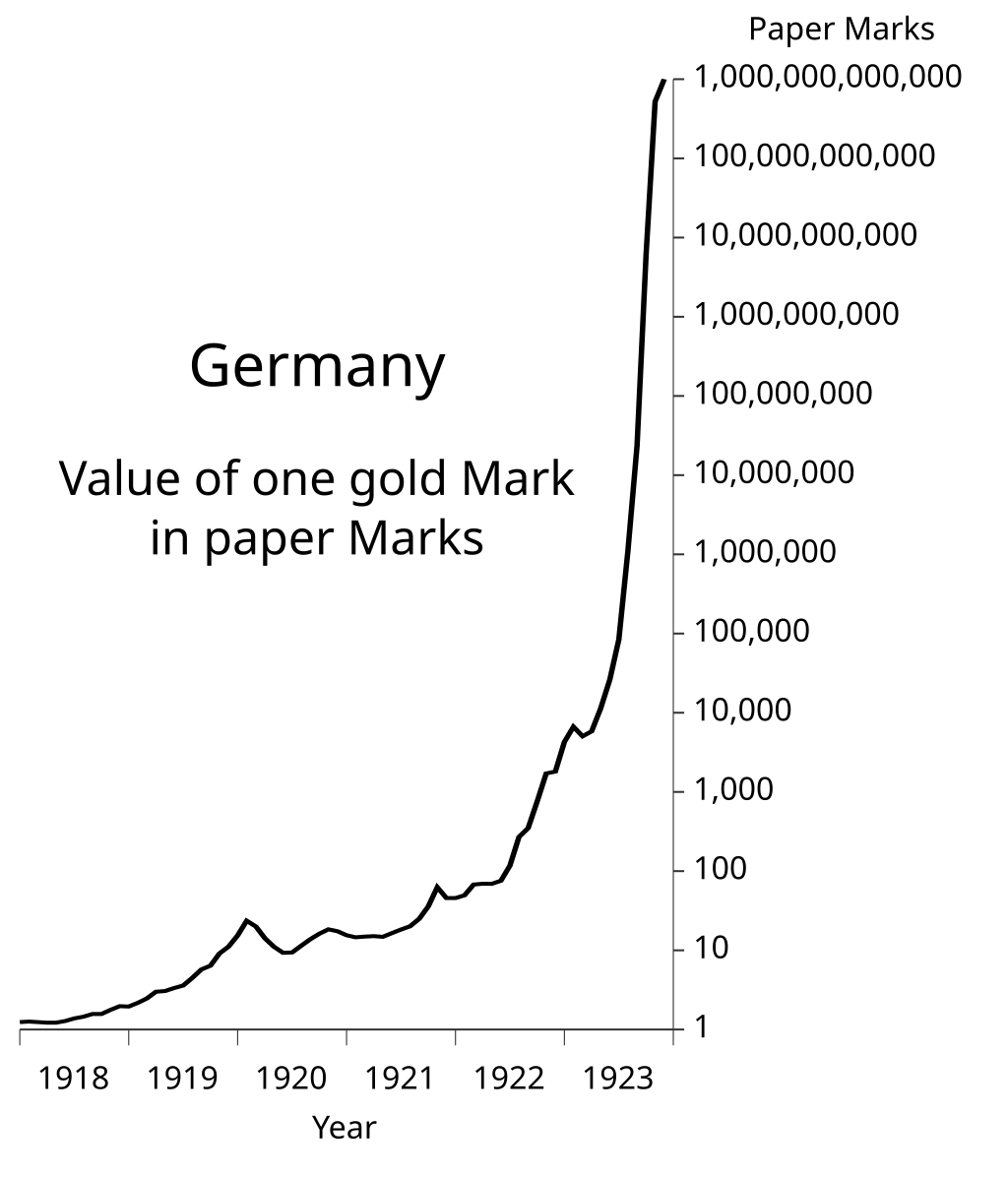

首先是財政與貨幣的崩潰。戰爭主要靠舉債支撐的德意志帝國在戰敗後不但要面對本身龐大債務,還要負擔賠款。1923年,法國與比利時為強行收取煤炭和工業產出,直接佔領魯爾工業區;柏林政府呼籲工人消極抵抗,並以印鈔補貼他們不工作的收入。結果是惡性通膨在1922-1923年全面爆發,馬克幾乎失去價值,中產階級的畢生積蓄在數月間蒸發。這一事件摧毀了社會對威瑪政府「至少能保護你的財產」的信任。¹⁴

第二是內部武裝政治。1919年1月柏林的左翼革命嘗試建立評議會式政權,卻被政府授權的右翼自由軍團(Freikorps)所鎮壓。這些自由軍團並不效忠議會民主,而是民族主義、反共主義的半獨立武裝。結果,威瑪政府一開始就把國家軍事外包給一群其實也想推翻體制的人,等於告訴社會:「政治靠槍,不靠憲法。」¹⁵

第三是外交上的受監管地位。《凡爾賽條約》不但限制軍備,還授權協約國在德國境內以占領、查驗裁軍等手段執行戰後和平。德國失去殖民地、重裝軍力與威懾力,變成一個可以被隨時施壓的工業國。¹⁶

第四是大規模失業與社會挫敗。戰後復員釋放出大量失業退伍軍人,魯爾停工又使經濟中樞停擺。年輕勞工、退伍士兵、低階中產失去收入與尊嚴,開始把希望投向極端勢力—左派是革命化的工人組織,右派是民族羞辱敘事下的準軍事團體。¹⁷

這四重危機構成一個惡性迴路:經濟毀滅感、外來占領的羞辱、政治暴力的常態化、與失業的絕望感互相疊加,讓威瑪政府的正常議會政治顯得無能而軟弱。¹⁸

II. Political Consolidation: A Reconstruction Cabinet

若要讓德國不在1919-1920年就走向內戰,需要立即讓國內停火,也就是建立一個跨派系的重建內閣。這個內閣必須同時吸納溫和社會民主派(SPD)、天主教中間政黨(Zentrum)、自由派資產階級與務實保守派官僚/工業界代表,並對外聲明:此政府的優先目標是國家穩定,而非階級清算或民族復仇。¹⁹

這樣的重建內閣必須同時完成三個條件。

第一個交換:彼此承諾不打內戰。 溫和左派同意暫不推行全面評議會革命,而接受議會制度;溫和保守派與工商菁英同意不再縱容自由軍團等右翼私兵作為警察替代品。換句話說,政府不得再用「一邊的民兵」去屠殺「另一邊的民兵」,卻又不把武力收回國家。Evans 指出,威瑪在1919-1920年的最大錯誤,正是用右翼私軍去鎮壓左翼,卻沒有在事後國家化右翼武力,導致雙方都不再信任共和國的中立性。²⁰

第二個交換:把全部武裝力量國家化並置於政府監督。 所有準軍事組織:左翼工人武裝、右翼自由軍團,都應在1919-1920年被編入「國家治安與邊境防衛部隊」,同時在法理上接受國會監督,仿照軍事專業加政治監督的雙軌模式。這樣的目的,是阻止「平行軍閥國」在德國內部持續存在。²¹

第三個交換:對外給出一致、務實、可談判的訊號。 重建內閣必須在1919-1920年對英國與美國釋放明確訊號:「德國希望以談判重訂賠款的支付方式與占領條件,而非以短期軍事報復行動推翻凡爾賽秩序。」這個訊號並非投降,而是一種拉攏:英國與美國本身就擔心法國對魯爾的強硬占領會導致全歐洲不穩,而不穩會威脅英美資本的安全。若柏林能從一開始就主打「我要求生存空間,而不是立刻打仗」,它在國際金融與外交上更容易獲得緩衝,換取之後的賠款重談。²²

III. Reparations, Currency, and Industrial Recovery

若無法處理賠款制度、貨幣信用與工業復甦,德國無法持續存在為一個可治理的現代國家。

賠款重組:從國際懲罰轉為分期+外資+工業復甦。

1924年的《道威斯計畫》將原本幾乎不可支付的賠款重新包裝:美國與其他貸款向德國注入資本,以恢復其工業生產;德國則以恢復後的出口收入,按年、分期支付較低的賠款,並以此換取法國1925年逐步撤出魯爾。到1929年,《楊格計畫》更嘗試將賠款總額下修、付款期延長,並逐漸撤除對德國內政的直接監管。這相當於把懲罰性賠款變成分期付款的迴路。²³

(1) 貨幣穩定化(1923 年後的倫滕馬克改革)

惡性通膨是威瑪合法性的致命傷。1922-1923年間,政府為了補貼魯爾工業區的消極抵抗,用印鈔撐住工人的生活,結果貨幣價值崩毀,德國中產階級的存款化為廢紙。這讓數百萬人相信:共和國無法保護你的基本財產。真正可行的穩定方案是停止用印鈔當社會安撫工具,改用稅收與國內公債、讓魯爾重新運轉來恢復稅基、並在1923年底以倫滕馬克(以工業資產為擔保)重建貨幣信用。這些措施在史實中確實止住了惡性通膨,但它們是在經濟已經全毀後才被迫上線,而不是在1921-1922年就被主動採取。²⁴

(2) 把德國的高技術工業當成談判籌碼

德國在化工、染料、藥品、精密機械、電氣工程、光學儀器等領域的技術力,在1920年代中後期迅速恢復並成為歐洲重建所需要的關鍵供應來源。德國可以(在1924-1929年部分確實這樣做)向英法表示:「你們想要恢復自己的現代工業,就需要穩定、運作中的德國重工與化工。要達到這點,你們必須允許我脫離被占領狀態,並把賠款轉成可行的長期分期。」把工業復甦轉換成外交籌碼,而非軍事威脅。²⁵

(3) 風險:對外資的高度依賴

這條重建路線有一個致命弱點:它嚴重依賴美國資本。當美國在1929年後金融崩盤並抽回資金時,德國外匯斷裂,工廠倒閉,失業數百萬人,整個社會再次陷入絕望,而極端政黨正是在這個真空期迅速坐大。²⁶

統整以上資料分析,賠款重組+工業復甦買到的其實是一段黃金緩衝期,而不是永久解答。這段緩衝期只對德國有用,前提是它用來重建社會安全網、政府節制軍權、公共工程就業保險化,讓金融衝擊不會直接使德國崩盤。²⁷

IV. Military and Diplomacy: Using a Defensive Army as a Negotiating Tool

《凡爾賽條約》將德國陸軍限縮為10萬人的國防軍,禁止重裝武器、坦克、潛艦、軍機,並解散總參謀部,目的就是讓德國喪失重新發動大規模歐陸戰爭的能力。²⁸ 德國菁英在1920年代有兩種本能反應:一是祕密規避條約(例如在蘇俄境內試驗裝甲戰術與航空訓練);二是鼓吹「凡爾賽就是國恥,必須以武力打破」。²⁹

穩定化策略的替代方案,則是把軍事限制本身轉化成外交籌碼。也就是說:德國公開承諾維持小型、專業、明確防禦導向、受政府監督的軍隊,並以此要求法國撤出魯爾工業區、要求停止「佔領式討債」、要求德國被承認為「正常歐洲國家」,而不再是永久的戰犯監管對象。這個邏輯在1925年《洛迦諾條約》中開始具體化:德國與法國、比利時互保西部邊界的現狀,英國與義大利作為保證國,德國藉此逐步恢復外交主體資格,並在1926年加入國際聯盟。³⁰

然而,這要求國防軍(Reichswehr)接受兩件在普魯士軍事文化裡並不自然的事:(1) 服從文人政府,而不是把自己視為「真正的國家」;(2) 把任務定義為防禦與內部秩序維持,而非準備下一場復仇戰爭。³¹

Evans 指出,1920年代的國防軍仍保留高度專業自豪感,並非納粹式黨軍;它轉向侵略與意識形態戰爭的徹底化,是1933年後才發生的事。也就是說,如果威瑪政府能在1920年代中期就將防禦導向、政府監督的軍隊用憲政形式限制,國防軍可能成為秩序維持者,而非未來極權政權的工具。³²

V. Social Stability as National Security: Unemployment Insurance, Public Works, and Worker Participation

1932年時,德國失業人口被估計在六百萬上下,約接近總勞動力三成,這種規模的失業讓無數工人、店員、店主、退伍兵相信國家已經徹底失能。在這樣的心理氣候下,任何承諾立刻採取強力行動、恢復秩序與尊嚴的勢力,無論是革命左派或極端民族主義右派,都會看起來比沉悶的議會政黨更現實。穩定化路線因此把社會政策視為穩定國安,而不是慈善事業。³³

(1) 失業保險與最低生存線。

1920年代的德國政府若能提早(在景氣尚可的1924-1929年間)用稅收與長期內債建立全國性的失業保險、基本糧食與住房補助制度,失業者在景氣下滑時就不會瞬間掉到今天沒飯吃的深淵。這會直接降低因失業而轉變為暴力動員的效率。失業保險在此是國家安全閥,而非單純社福。³⁴

(2) 公共工程作為就業緩衝池。

威瑪時期的地方政府其實已經在做市政現代化、公共住宅、都市基礎建設、電氣化、自來水與下水道。如果中央政府在1920年代中後期就把這些工程制度化,那麼1929年全球衰退來臨時,數十萬甚至百萬失業者就可以被短期吸收進去,而不是被丟回街頭流浪。這一步等於把「經濟危機 → 大規模失業 → 極端政黨壯大」的鏈條切斷。³⁵

(3) 制度化工人參與,讓衝突走法律管道而非街頭武裝。

若能讓工廠層級的「勞資協商委員會」取得法定地位(工時、安全、解僱、資訊透明),工人便不必把希望全部押在街頭暴力或全面革命;同時,資方可以在法律程序中處理勞資爭議,而非每逢罷工就請右翼武裝回廠維持秩序。³⁶

對1920年代的工業資本家來說,這聽起來像把企業主權稀釋。但以歷史角度來看會發現:拒絕讓步的後果,就是1933年之後的軍備國家。名義上企業仍屬私人,但實質生產、投資方向、勞動結構全由極權國家決定。從長期風險角度,1920年代就接受「福利國家+工人制度化參與」對資本家反而是較小的痛苦。³⁷

VI. Technology and Industry: Making Europe “Dependent on Germany” Instead of “Germany Conquering Europe”

德國在戰前即是世界級的化工、藥品、合成染料、精密光學、機械加工、電氣工程強國。在1920年代後半,隨著貨幣穩定與外資注入,這些高附加價值產業快速恢復出口,重新成為歐洲現代化所仰賴的供應來源。³⁸

穩定化戰略的第五支柱,就是把這件事升級成國家級外交框架:「歐洲的再工業化需要德國產能;要獲得這個產能,歐洲列強必須停止把德國當作永久罪犯並解除佔領式壓制,轉而接受一個合作式的、長期的賠款與安全架構。」換句話說,德國不是用坦克,而是用機械、電力系統、化學肥料與工業零件來綁住對手的經濟復甦。這種「產業互賴」的邏輯,在1924-1929年已經隱約出現。³⁹

此路線的弱點很明顯:它將德國的命運綁在國際經濟循環上,因此在1929年全球金融崩盤時,德國首當其衝。⁴⁰

VII. Feasibility and Structural Fragility: The 1924–1929 Golden Window and Its Collapse

1924-1929年的德國,事實上已經短暫展現了這條穩定化路線的雛形。史特雷澤曼的外交推動《道威斯計畫》(1924),促使法國1925年撤出魯爾;《洛迦諾條約》(1925)讓德國-西歐邊界關係走向互保;德國於1926年加入國際聯盟。惡性通膨在1923年底後被壓制,貨幣重新取得信用;外資貸款湧入工業與市政建設;出口產業(化工、機械、電氣)恢復動能;城市生活與文化活力在黃金二十年代中繁榮起來。這一切說明:德國確實可以在不立刻求戰的前提下,逐步恢復外交主體、經濟活力與社會穩定。⁴¹

然而,這個黃金窗口並未被用來建立穩定制度。失業保險並未全面法制化成聯邦級安全網;公共工程沒有被寫成「一旦景氣下跌就自動啟動」的緩衝機制;工人參與和勞資協商權並未以國家層級保障;國防軍的政府監督與防禦定位也沒有被憲政化,而仍保留「我們才是國家」的菁英自我意識。⁴²

因此,當1929年全球大蕭條爆發,美國資金抽離,德國出口需求斷崖式下跌,失業者在短時間內暴增至數百萬,國家並沒有現成的安全閥。群眾對議會民主的信任在數季之內瓦解,轉而支持那些承諾「立刻行動、恢復尊嚴、打破凡爾賽」的極端民族主義者。1933年,極端民族主義政權正式奪權。⁴³

換句話說,不是穩定化路線從來不存在,而是路線存在並曾運作,但它被當成過渡性權宜之計,沒有被制度化;因此一遇到全球級外生衝擊,它瞬間瓦解。

Conclusion

本文已論證,威瑪共和國的失敗並非單純注定,而是因為一個幾乎完成、卻沒完成的穩定化工程。1919-1929年之間,德國其實有機會在五個面向上打造一個不以侵略為前提的復甦方案:(1) 政治上,以跨派系的重建內閣終止內戰化,並把所有武裝力量國家化,置於政府監督;(2) 經濟與金融上,以《道威斯計畫》式的模式,將賠款轉為長期、外資支撐的重建迴路,並以魯爾工業區生產恢復稅基、穩定貨幣;(3) 軍事與外交上,將小而防禦導向的國防軍本身當成外交籌碼,透過《洛迦諾條約》與進入國際聯盟換取撤軍與地位正常化,而不是立刻重整大軍;(4) 社會結構上,把失業保險、公共工程與工人制度化參與當作國安閥,以阻止失業潮直接投向極端主義;(5) 產業與科技上,把德國在化工、機械、電氣等高附加價值出口部門視為歐洲整體復甦的必要條件,以「產業互賴」取代「領土擴張」作為國力來源。這套方案並非烏托邦,它在1924-1929年其實大半存在;但它沒有被法制化成「自動啟動的安全網」,因此在1929年衝擊下瓦解,為1933年的奪權鋪路。⁴⁴

Notes

- Margaret MacMillan, Paris 1919: Six Months That Changed the World (New York: Random House, 2001), 389–391, 404–406, 480; Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich (New York: Penguin, 2004), 13–17.

- Adam Tooze, The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy (London: Allen Lane, 2006), 37–38, 43–44, 95–107; Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 80–84, 88; Tooze, The Wages of Destruction, 173–174, 189–190.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 13–17.

- MacMillan, Paris 1919, 389–391, 404–406.

- MacMillan, Paris 1919, 404–406, 480; Evans, The Coming of the Third Reich, 13–17.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 80–84, 88; Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 52–53, 80–84, 88.

- Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44, 95–107, 173–174, 189–190.

- MacMillan, Paris 1919, 389–391, 404–406, 480.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284; Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44, 95–107.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 13–17, 280–284; MacMillan, Paris 1919, 404–406; Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44, 95–107, 173–174, 189–190.

- Hamilton College Writing Center, “Writing a Good History Paper” (Clinton, NY: Hamilton College Writing Center, n.d.).

- Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44; MacMillan, Paris 1919, 404–406; Evans, The Coming of the Third Reich, 52–53.

- Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich (New York: Penguin, 2004), 52–53.

- MacMillan, Paris 1919, 389–391, 404–406, 480.

- Adam Tooze, The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy (London: Allen Lane, 2006), 37–38, 43–44; Evans, The Coming of the Third Reich, 52–53.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 13–17; Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 13–17, 52–53.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 52–53.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 52–53.

- MacMillan, Paris 1919, 404–406, 480; Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44.

- Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44, 95–107; Margaret MacMillan, Paris 1919: Six Months That Changed the World (New York: Random House, 2001), 404–406.

- Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44; Evans, The Coming of the Third Reich, 52–53.

- Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

- Tooze, The Wages of Destruction, 173–174, 189–190.

- Tooze, The Wages of Destruction, 95–107; Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284.

- MacMillan, Paris 1919, 389–391, 404–406.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284; Richard J. Evans, The Third Reich in Power, 1933–1939 (New York: Penguin, 2005), 18–21.

- Evans, The Third Reich in Power, 1933–1939, 18–21; Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284.

- Tooze, The Wages of Destruction, 173–174, 189–190; Evans, The Coming of the Third Reich, 80–84, 88.

- Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44; Evans, The Coming of the Third Reich, 80–84.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284; Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 52–53, 80–84; Evans, The Third Reich in Power, 1933–1939, 18–21.

- Evans, The Third Reich in Power, 1933–1939, 18–21; Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

- Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

- Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

- Tooze, The Wages of Destruction, 173–174, 189–190.

- Tooze, The Wages of Destruction, 37–38, 43–44, 95–107.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284; Evans, The Third Reich in Power, 1933–1939, 18–21; Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

- Tooze, The Wages of Destruction, 173–174, 189–190; Evans, The Coming of the Third Reich, 80–84, 88.

- Evans, The Coming of the Third Reich, 280–284; Tooze, The Wages of Destruction, 95–107.

Bibliography

Evans, Richard J. The Coming of the Third Reich. New York: Penguin, 2004.

Evans, Richard J. The Third Reich in Power, 1933–1939. New York: Penguin, 2005.

Hamilton College Writing Center. “Writing a Good History Paper.” Clinton, NY: Hamilton College Writing Center, n.d.

MacMillan, Margaret. Paris 1919: Six Months That Changed the World. New York: Random House, 2001.

Tooze, Adam. The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. London: Allen Lane, 2006.

後記

這是一篇莫名其妙就生成出來的...偽歷史論文?

我也不知道為何一頓飯的時間就討論出這些奇妙東西,人生真是奇妙對吧。

如有任何錯誤或遺漏,請寄email到我的信箱~也歡迎指教~

(註 : 此文有使用chatGTP進行文獻搜索與文字潤飾)

感謝您長達30分鐘的觀看XD